- تاريخ النشر

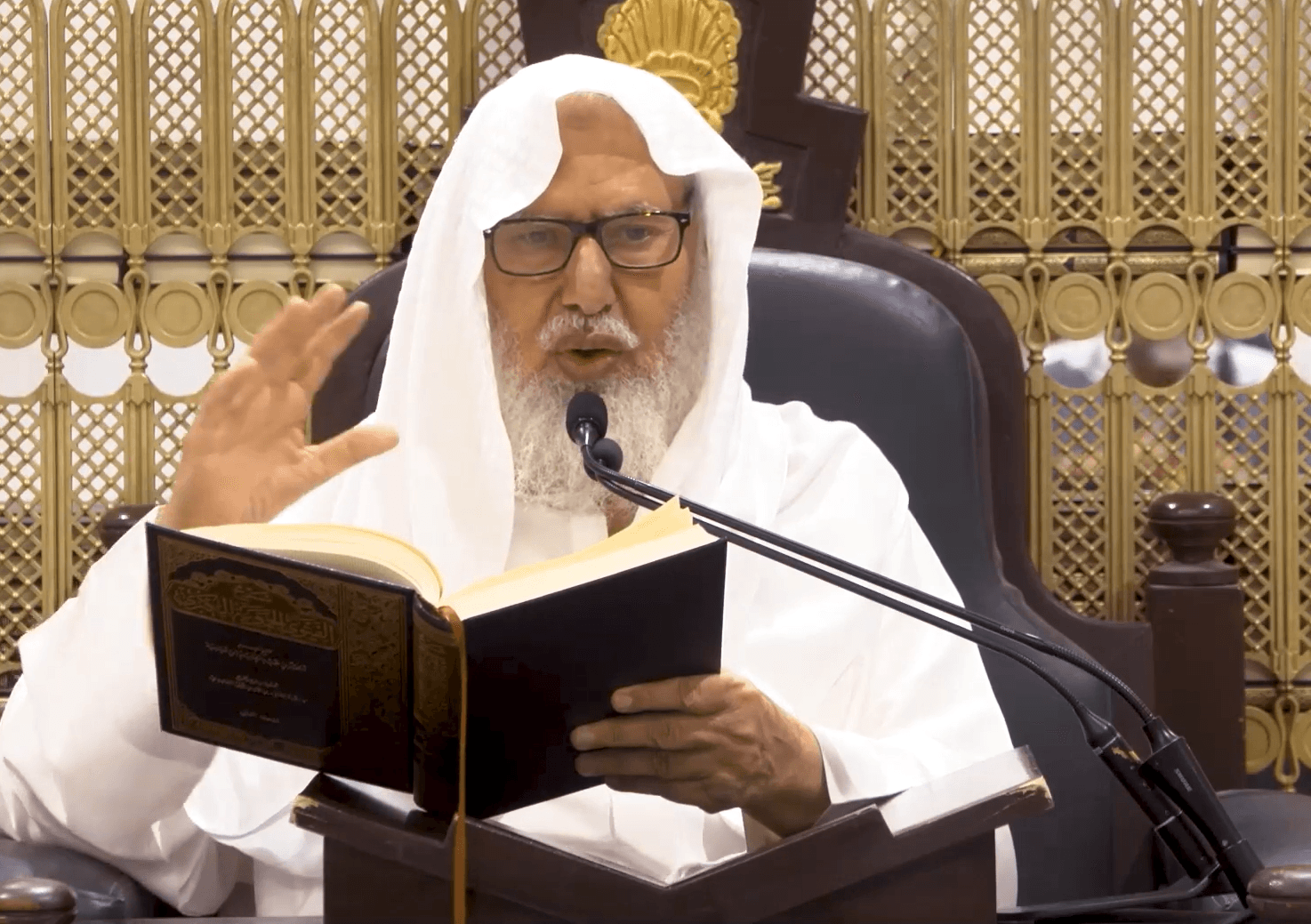

- المكان:

- المسجد الحرام

من قوله: "كل ما جاء في القرآن أو صحَّ عن المصطفى .." (2)

جدول المحتويات

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا.

مَن يَهْدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه، وعلى آله وأصحابه ومَن سار على نهجه واهتدى بِهُدَاه إلى يوم الدين.

ثم أما بعد:

سنستكمل في هذه الليلة ما بدأناه في الدرس السابق فيما يتعلق بالتَّعليق على هذا الكتاب المُبارك "لُمْعَة الاعتقاد".

وبالمناسبة "اللُّمْعَة" في اللغة: هي البلاغ من العيش.

فكأنَّ المؤلف أراد أن يجعل هذا الكتاب بلاغًا مُختصرًا في عقيدة أهل السُّنة والجماعة، وهو كذلك.

قواعد تتعلق بأسماء الله وصفاته

لهذا نجد أن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما علَّق على هذا الكتاب جعل في مُقدمته قواعد مُختصرةً، واضحةً، جميلةً تتعلق بأسماء الله وصفاته، فذكرها في أربع قواعد يَحْسُن بنا أن نستعرضها، وإذا استطعنا أن نحفظها فهي مُختصرةٌ جدًّا ومُفيدةٌ، فهذا شيءٌ طيبٌ.

فقال:

إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغييرٍ؛ لأن الله أنزل القرآن بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، والنبي يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه بذلك اللسان؛ ولأن تغييرها عن ظاهرها قولٌ على الله بلا علمٍ، وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف:33].

ثم ضرب مثالًا فقال:

فإذا قال قائلٌ: المراد بهما القُدرة أو القوة.

قلنا له: هذا صرفٌ للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به؛ لأنه قولٌ على الله بلا علمٍ.

وتحت هذه القاعدة فروعٌ:

الفرع الأول: أسماء الله كلها حُسْنَى، أي: بالغة في الحُسْن غايته؛ لأنها مُتضمنةٌ لصفاتٍ كاملةٍ، لا نقص فيها بوجهٍ من الوجوه، قال الله تعالى: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى [الأعراف:180].

ثم ضرب على ذلك مثالًا فقال:

ومن ثَمَّ نعرف أنه ليس من أسماء الله: الدهر؛ لأنه لا يتضمن معنًى يبلغ غاية الحُسن.

فأما قوله : لا تَسُبُّوا الدهرَ؛ فإن الله هو الدهر [1]، فمعناه: مالك الدهر، المُتصرِّف فيه، بدليل قوله في الرواية الثانية عن الله تعالى: بيدي الأمر، أُقَلِّبُ الليلَ والنهارَ [2].

والجمع بين هذا وبين قوله في الحديث الصحيح: إن لله تسعةً وتسعين اسمًا، مَن أحصاها دخل الجنة [4]، إن معنى هذا الحديث: أن من أسماء الله تسعةً وتسعين اسمًا، مَن أحصاها دخل الجنة.

وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد.

ونظير هذا أن تقول: "عندي مئة درهمٍ أعددتُها للصدقة"، فلا يُنافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتَها لغير الصدقة.

الفرع الثالث: أسماء الله لا تثبت بالعقل.

قال:

مثال ذلك في غير المُتعدِّي: "العظيم"، فلا يتم الإيمان به حتى نُؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله، دالًّا على ذاته تعالى، وعلى ما تضمَّنه من الصفة، وهي العظمة.

ومثال ذلك في المُتعدِّي: "الرحمن"، فلا يتم الإيمان به حتى نُؤمن بإثباته اسمًا من أسماء الله، دالًّا على ذاته تعالى، وعلى ما تضمَّنه من الصفة وهي الرحمة، وعلى ما ترتب عليه من أثرٍ، وهو أنه يرحم مَن يشاء.

وإذا كانت الصفة نقصًا لا كمال فيها فهي مُمتنعةٌ في حقِّه؛ كالموت والجهل والعجز والصَّمم والعَمَى، ونحو ذلك؛ لأنه سبحانه عاقب الواصفين له بالنَّقص، ونَزَّه نفسه عما يصفونه به من النَّقائص؛ ولأن الربَّ لا يمكن أن يكون ناقصًا؛ لمُنافاة النَّقص للربوبية.

وإذا كانت الصفة كمالًا من وجهٍ، ونقصًا من وجهٍ.

فهذه الصفات تكون كمالًا إذا كانت في مُقابلة مثلها.

فَتُثْبَت لله في الحالة الأولى دون الثانية، قال الله تعالى: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ [الأنفال:30]، وقال تعالى: إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا [الطارق:15- 16]، وقال تعالى في المنافقين: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء:142]، إلى غير ذلك.

فإذا قيل: هل يُوصف اللهُ بالمكر مثلًا؟ فلا تقل: نعم، ولا تقل: لا، ولكن قُلْ: هو ماكرٌ بِمَن يستحقُّ ذلك.

قال:

والسَّلبية: هي التي نفاها الله تعالى عن نفسه؛ كالظلم، فيجب نفيها عن الله؛ لأن الله نفاها عن نفسه، لكن يجب اعتقاد ثبوت ضدّها لله على الوجه الأكمل؛ لأن النَّفي لا يكون كمالًا حتى يتضمن ثبوتًا.

انتبهوا لهذه القاعدة:

يقصد الصفة السلبية، يعني: منفية، يعني: صفة الظلم منفيةٌ عن الله .

فالذاتية: هي التي لم يَزَل ولا يزال مُتَّصفًا بها؛ كالسمع والبصر.

الفرع الرابع: كل صفةٍ من صفات الله فإنه يتوجه عليها ثلاثة أسئلةٍ:

انتبهوا لهذه الأسئلة:

وهي الأخيرة.

وبالمناسبة: المُؤَوِّلة يدخلون مع المُعَطِّلة، فيُطلق عليهم جميعًا: المُعَطِّلة.

قال:

وانتبهوا، يعني: المراد بـ"يُنْكِرون" أي: يُنكرون الدلالة؛ لأنهم لو أنكروا نصَّ القرآن فهذا كفرٌ -والعياذ بالله- لكن هم يُنكرون الدلالة، يقولون: لها معنًى آخر، فَيُحَرِّفون الكلم عن مواضعه.

قال:

إذن رَدَّ عليهم بثلاثة أشياء:

- أن نقول: هذا الكلام الذي تقولونه خلاف ظاهر النصوص.

- الردّ الثاني: خلاف طريقة السلف، يعني: أنتم على طريقةٍ ليست هي طريقة السلف.

- ثم هذا الذي ذهبتُم إليه ليس عليه دليلٌ صحيحٌ، فهذا قولٌ بغير علمٍ من عندكم.

هذه القواعد مُوجزةٌ ومُختصرةٌ، ومن عالمٍ جليلٍ، فإنني أنصح بأن تحفظوها إن تيسر لكم ذلك.

ثم نرجع إلى نصِّ المؤلف الذي قرأناه البارحة.

الإيمان بصفات الرحمن

وقفنا البارحة عند قول المؤلف:

وأظن أنه وضح لكم معنى التَّشبيه والتَّمثيل والتَّأويل.

طريقة التَّعامل مع ما أشكل من نصوص الصفات

ثم قال:

انتبهوا إلى عبارة المؤلف هنا.

قال: "وما أشكل من ذلك" يعني: وما أشكل علينا مما جاء فيه وصف الله ، أو فيه وصف الله تعالى، فـ"وجب إثبات لفظه، وتَرْك التَّعرض لمعناه، ونَرُدُّ علمه إلى قائله"، سواءٌ قاله الله ، أو قاله الرسول ، "ونجعل عُهدته على ناقله؛ اتِّباعًا لطريق الرَّاسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المُبين بقوله : وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا".

توضيح قول المؤلف: "وجب إثبات لفظه، وتَرْك التَّعرض لمعناه"

هنا أشكل على بعض الشُّراح قول المؤلف هذا، حيث قال: "وجب إثبات لفظه، وتَرْك التَّعرض لمعناه"، فهل هو لا يريد أن نتدبر معناه، ولا يريد أن نتعقل معناه، أم ماذا يريد؟

ولهذا بعض العلماء فهم أن هذا مذهب المُفَوِّضة، وأن المؤلف عنده شيءٌ من التَّفويض.

والمُفَوِّضة ذكرنا لكم أنهم الذين لا يتأملون المعنى، ولا يتدبرون فيه، وإنما يُجْرُون الألفاظ، والمعنى لا يُفَكِّرون فيه البتة.

والمُفَوِّضة هؤلاء مذهبهم من أَخْبَث المذاهب، فإن القرآن مليءٌ بذكر الأسماء الحسنى والصفات العُلَى، فلو كنا لا نتدبر فيها، ولا نتأمل فيها، فهذا مُخالفٌ لما أمرنا الله به.

لكن المؤلف ليس كذلك، فإنه معروفٌ أنه على طريقة أهل الأثر، وأنه من أهل السُّنة والجماعة؛ ولهذا إذا وجدنا كلمةً عن عالمٍ فيها غموضٌ، فإننا نحملها على بقية كلامه.

إذا وجدنا كلمةً من عالمٍ، وله تفصيلٌ آخر، فلا نظن به إلا الخير، ونحمل هذه الكلمة على معنًى صحيحٍ.

ولهذا هذه الكلمة لا يريد بها المؤلف التَّفويض؛ لأنه ذكر طريقة السلف: أنهم يُثْبِتُون الأسماء والصفات، ويُؤمنون بها، ولم يُرِد بذلك مذهب المُفَوِّضة.

ولهذا كان لهذا الموضوع بعض التَّوجيه من بعض العلماء؛ فبعض العلماء، ومنهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فإنه قال: ما يتعلق بنصوص الأسماء والصفات أكثرها معناها واضحٌ وبَيِّنٌ، وبعضها قد لا يُدْركه الشخص -بعض الناس وليس كل الناس- لا يُدْرِك ذلك، فهذا الذي لا تُدْرِكه عليك ألا تخوض فيه بغير علمٍ، فهذا عدم التَّعرض لمعناها، يعني: لا تَخُضْ في المعنى بغير علمٍ.

إذا جاءك اسمٌ أو صفةٌ فأشكلتْ عليك، مثل: إن الله يَنْصُب وجهه للمُصلي، فقد يُشْكِل على بعض الناس، وليس على العلماء الراسخين في العلم.

فإذا أشكل عليك فلا تَخُضْ في هذا الأمر وتقول: إن الله أمام المُصلي في المحراب! فإن هذا قد يَجُرُّك إلى مذهب الحلول -والعياذ بالله- فهذا لا تَخُضْ فيه.

فهذا معنى: عدم التَّعرض لمعناها.

وليست كل نصوص الأسماء والصفات كذلك.

وبعضهم قال: يريد: لا تتعرض لمعناها بالتَّأويل، وإنما تُجْرِيها على ظاهرها.

وهذا الذي مشى عليه المؤلف في كتابه.

قال بعض الشَّارحين: وجب إثباته لفظًا، وتَرْك التَّعرض لمعناه، ونردُّ علمه إلى قائله.

قال: يعني به ما اشتبه عليك من نصوص الكتاب والسنة من آيات الصفات والأسماء، أو أحاديث الأسماء والصفات، فلم تفهم معناه، فإنه يجب عليك إثباته لفظًا، وتَرْك التَّعرُّض لمعناه؛ لأنك إذا تَعَرَّضْتَ لمعناه على جهلٍ وجهالةٍ وصفتَ الله جلَّ وعلا بشيءٍ لم يَصِف به نفسه، وهذا هو الذي وقعتْ فيه طائفةٌ من المُبتدعة، حيث خاضوا في تفسير الأسماء والصفات بغير علمٍ، خاضوا فيها بجهلٍ؛ فَضَلُّوا وأَضَلُّوا.

فما أشكل عليك من معناه فإنك تُثْبِته أولًا، كما قال: "وجب إثباته لفظًا، وتَرْك التَّعرُّض لمعناه"؛ لأنه لا يَسُوغُ لك التَّعرُّض لمعناه، فإذا تعرَّضتَ لمعنًى وأنت جاهلٌ بهذا المعنى، والأمر مُشْكِلٌ عليك، فلا يُؤْمَن أن تقع في زيغٍ في ذلك الاسم، أو في تلكم الصفة.

كيفية الجمع بين آيات المُحْكَم والمُتشابه

هاهنا ذكر المؤلف أن ما أشكل من النصوص وجب الإيمان به لفظًا، وتَرْك التَّعرُّض لمعناه؛ وهذا لأن أهل السُّنة والجماعة قالوا: إن نصوص الكتاب والسُّنة واضحةٌ بَيِّنةٌ؛ لأن الله جلَّ وعلا أنزل كتابه وجعله واضحًا بَيِّنًا: بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [الشعراء:195]، وجعله مُحْكَمًا، كما قال جلَّ وعلا: الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [هود:1]، فجعل جلَّ وعلا كتابه كله مُحْكَمًا، يعني: بَيِّنًا، واضحًا، لا يُسْتَبْهَم معناه، ولا يَغْمُض ما دلَّ عليه على الناس.

كذلك هو جلَّ وعلا ذكر أن كتابه مُتشابهٌ فقال: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا [الزمر:23]، فجعله كله مُتشابهًا، ومعنى ذلك: أنه يُشْبِه بعضُه بعضًا.

وفي آية آل عمران قال جلَّ وعلا: مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ [آل عمران:7]، وهذا يعني: أن منه ما هو واضحٌ بَيِّنٌ، ومنه ما هو مُتشابهٌ مُشْتَبِهٌ.

قال: "فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاث؟".

المؤلف رحمه الله ذكر الخلاصة، لكن تحتاج إلى إيضاحٍ، وهو: أن القرآن وصفه الله جلَّ وعلا بأنه مُحْكَمٌ كله، وأنه مُتشابهٌ كله، وأن منه المُحْكَم، ومنه المُتشابه، ثم قال عند قوله تعالى: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ [آل عمران:7]: "فيقفون على العلم"، يعني: أن الرَّاسخين في العلم يعلمون التأويل.

هذا إذا كان التَّأويل بمعنى: العلم بالمعنى، أي: معرفة التفسير، فإنه لا بد أن يكون في الأُمة من الراسخين في العلم مَن يعلمون المعنى؛ لأن الحُجَّة جاءتْ في القرآن، والقرآن بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، فَمَن فَقُهَ هذا اللسان، وأدرك معاني العربية؛ فإنه يعلم المعنى، فليس عندنا في القرآن آيةٌ يجهل الجميع معناها.

انتبهوا لهذه العبارة: "يجهل الجميع"، لكن يجهل بعض الناس، نعم، يجهل بعض الناس معناها، لكن الجميع يجهلون المعنى، هذا ليس صحيحًا.

ولهذا مَن وقف على قوله: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، إذا وقفتَ على: وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ فمعنى ذلك: أنهم يعلمون تفسيره.

وهذا الذي نُقِلَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه قال: "أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله"[6]، يريد بهذا أنه يعلم تفسيره.

معاني التأويل

التَّأويل له معنيان:

- معنى التأويل بمعنى: التفسير؛ أن تُفسِّر، تفهم المعنى، وتُفسِّر المعنى.

- والمعنى الثاني في التأويل: هو حقيقة الشيء، تأويل الشيء هو حقيقة الشيء عندما يقع.

فإذا وقفتَ على: وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ فالمراد به: حقيقة الشيء التي سوف تقع، فهذه لا يعلمها إلا الله؛ لأنه فيه خبرٌ عن أمرٍ غيبيٍّ، كما يتكلم عما في الجنة والنار، فإن هذه الحقيقة تأويلها كما هي، لا يعلمها إلا الله.

وإن أردتَ التفسير والبيان فهذا يعلمه الراسخون في العلم، وأما غير الراسخين في العلم فإن ما وضح معناه فإنهم يفهمونه ويُفَسِّرونه، وما أشكل عليهم فإنهم يقفون عن معناه، ولا يخوضون بغير علمٍ، وهذا الذي أراده المؤلف عليه رحمة الله.

هل المؤلف يُقرر مذهب المُفَوِّضة؟

لا ينبغي أن يُظَنَّ بالمؤلف أنه يُقَرِّر مذهب المُفَوِّضة؛ ولهذا قال الشارح -وهذا الشارح هو الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، فله شرحٌ جميلٌ على "لُمْعَة الاعتقاد"-: "ليس عندنا آيةٌ لا تعلم الأُمة معناها، ومَن قال بذلك فإنه يكون من أهل التَّجهيل".

التَّجْهِيل: الذي جَهَّلَ الأُمة، الذين يقولون: إن من القرآن ما يُجْهَل معناه، لا يعلمه حتى النبي ، وحتى جبريل .

قال: "وهذا إغراقٌ في الضَّلال؛ ولهذا يقول الأئمة -ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية-: المُفَوِّضة شرٌّ من المُؤَوِّلة".

المُفَوِّضة الذين يقولون: "لا نُدْرِك المعاني، ولا نتدبر المعاني"، هؤلاء شرٌّ من المُؤَوِّلة الذين يأتون لها بمعنًى جديدٍ.

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر نصَّه هنا -ذكر هذا النص في "دَرْء التَّعارض"- قال: "فتبين أن قول أهل التَّفويض الذين يزعمون أنهم مُتَّبعون للسُّنة والسلف".

أهل التَّفويض يقولون: نحن على مذهب السلف.

أهل التَّأويل يقولون: لا، السلف ما أوَّلوا.

ولهذا يقولون: قول السلف أسلم، وقولنا أعلم وأحكم، ونحن اجتهدنا في بيان المعاني.

أما المُفَوِّضة فيقولون: "مذهبنا هو مذهب السلف"، ويحتجُّون بمثل هذه الكلمة المُبْهَمَة من كلام مُوفق الدين، ويقولون: هذا نَقَلَ مذهب السلف، وذكر أنه التَّفويض.

وكلامهم غير صحيحٍ البتة.

قال: "فتبين أن قول أهل التَّفويض الذين يزعمون أنهم مُتَّبعون للسُّنة والسلف من شَرِّ أقوال أهل البدع والإلحاد" [7].

أقسام المُفَوِّضة

ثم قال الشارح: "والمُفَوِّضة قسمان: مُفَوِّضة الكيفية، وهؤلاء هم أهل السُّنة والجماعة".

أهل السُّنة والجماعة يقولون: نُفَوِّض الكيفية، علمها عند الله.

"ومُفَوِّضة المعنى" وهؤلاء هم الذين يقصدهم شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: "المُفَوِّضة شَرٌّ من المُؤولة"؛ لأنه إذا أُطْلِقَ لفظ "المُفَوِّضة" فإنه يُقْصَد به مُفَوِّضة المعنى؛ ولهذا لا يقول شخصٌ عن أهل السُّنة: إنهم مُفَوِّضة. ثم يقول: أريد أنهم يُفَوِّضون الكيف. نقول: لا، لا تُسَمِّهم: المُفَوِّضة؛ لأن "المُفَوِّضة" صار عَلَمًا على الذين يُفَوِّضون المعنى.

المُفَوِّضة شَرٌّ من المُؤولة

قال: "لِمَ كانوا شرًّا من المُؤولة؟"

قال: "لأنهم قالوا: إن القرآن لا يُفْهَم معناه.

وأما المُؤولة فقالوا: المعنى مفهومٌ، لكن ليس هو ذلك المعنى الذي على ظاهر اللفظ.

فكان المُؤوِّل خيرًا من المُفوِّض؛ لأنه ما نفى عن القرآن صفة كونه بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ، أما المُفوِّض فقد نفى ذلك، وقال: نجهل معناه"، حتى النبي لا يعلم المعنى عندهم، وجبريل لا يعلم المعنى.

وهؤلاء المُفوِّضة هم الذين يقولون: إن ما يتعلق بالأسماء والصفات في كتاب الله ... يجعلون هذا من المُتشابه، وهذا المُتشابه عندهم لا يعلم تأويله إلا الله.

ولذلك إذا رأيتَ مَن يقول عن الأسماء والصفات أنها من المُتشابه، فاعلم أنه على مذهب المُفَوِّضة، فإنها ليست من المُتشابه، بل هي من المُحْكَم.

أقسام المُتشابه

لهذا قال هنا: "وأهل السُّنة والجماعة يقسمون المُتشابه إلى قسمين:

- مُتشابه مُطلق.

- ومُتشابه نسبي.

فالمُتشابه المُطلق: هو الذي لا يعلم أحدٌ معناه، وهذا لا يوجد عندنا في الكتاب، ولا في السُّنة".

يعني: ليس عندنا شيءٌ في الكتاب اسمه: مُتشابه مُطلق، بحيث لا يُعْرَف معناه، فإنه ما أنزله الله إلا ليعلم الناس ذلك.

ولذلك حتى الحروف المُقَطَّعة في أوائل السور التي جاءتْ فيها، فإن لها دلالةً، ولها معنًى؛ ولهذا تكلم العلماء في: ما المراد بها؟

وأرجح الأقوال في ذلك: أنها جاءتْ لبيان إعجاز القرآن.

يعني: أن القرآن من هذه الأحرف التي تعرفونها، ومع هذا لا تستطيعون أن تأتوا بمثله؛ فلهذا كانت لها دلالةٌ؛ لأن السورة التي في أولها الحروف المُقَطَّعة يكون فيها الحديث عن القرآن، وعن تحدي المشركين أن يأتوا بمثله، أو أن يُجَارُوه في بلاغته، أو نحو ذلك، فدلَّ على أنه ليس في القرآن شيءٌ لا نتدبر فيه، وليس له فائدةٌ للناس البتة إلا على مذهب المُفَوِّضة الذين يُجَهِّلون أهل السُّنة والجماعة، وربما جَهَّلوا النبي بهذه المعاني!

وأما المُتشابه النِّسبي فهذا موجودٌ؛ بحيث تكون عندي آيةٌ لا أعلم معناها، مُتشابهةٌ عليَّ أنا كشخصٍ، وآيةٌ أخرى أعلم معناها، ولا تعلم أنت معناها، مُتشابهةٌ عليك.

وهذا مُتشابهٌ إضافيٌّ يُشْكِل على واحدٍ أو اثنين أو عشرة أو عشرين، لكنه لا يُشْكِل على الأُمة جميعًا، بل لا بد أن يكون في الأُمة مَن يعلم معنى ذلك؛ لأنه من الدين؛ ولأنه إنما كان بلسانٍ عربيٍّ مُبينٍ.

هنا أيضًا تعليقٌ من الشيخ محمد بن إبراهيم -عليه رحمة الله- على هذه العبارة المُوهِمَة من كلام مُوفق الدين ابن قُدامة، قال: "فهذه الكلمة مما لُوحِظَ في هذه العقيدة" يعني: عقيدة اللُّمَع، قال: "فهذه الكلمة مما لُوحِظَ في هذه العقيدة، ولُوحِظَ فيها عدة كلماتٍ أُخِذَتْ على المصنف"، وسوف تأتينا في آخر الكتاب، "إذ لا يخفى أن مذهب أهل السُّنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسُّنة من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنًى، واعتقاد أن هذه الأسماء والصفات على الحقيقة، لا على المجاز، وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أن تُحْصَر، ومعاني هذه الأسماء ظاهرةٌ معروفةٌ من القرآن كغيرها، لا لَبْسَ فيها، ولا إشكال، ولا غموض".

إلى أن قال: "أما ما ذكره في "اللمعة" فإنه ينطبق على مذهب المُفَوِّضة، وهو من شَرِّ المذاهب وأَخْبَثِها".

ثم قال: "والمُصنف رحمه الله إمامٌ في السُّنة" يعني: ما أخذه بهذه الكلمة المُجْمَلة، وهذا من العدل والإنصاف.

قال: "والمصنف رحمه الله إمامٌ في السُّنة، ومن أبعد الناس عن مذهب المُفَوِّضة وغيرهم من المُبتدعة" [8].

ثم قال صاحب "اللُّمْعَة":

وهذا أيضًا -يعني- فيه عدم وضوحٍ؛ لأن الذين يتَّبعون المُتشابه هم فَسَّروه بمعنًى باطلٍ على نصٍّ مُتشابهٍ، ولم يردُّوه إلى المُحْكَم؛ ولهذا قال هنا في التَّعليق على كلامه: "هذا الكلام يعني به المُوفق رحمه الله تأويل الكيفيات"، يعني: هنا حمل كلامه على تأويل الكيفيات، وليس تأويل المعاني، حمل كلامه هنا على تأويل الكيفيات.

أقسام الناس مع الأسماء والصفات

فهل هناك أحدٌ يُكَيِّف الأسماء والصفات أو يُمثِّل؟

نعم، فإن الناس في الأسماء والصفات ينقسمون إلى ثلاثة أقسامٍ:

- أهل السُّنة الذين يُثْبِتُون اللفظ والمعنى من غير تحريفٍ، ولا تمثيلٍ، ولا تكييفٍ، ولا تعطيلٍ.

- والمُشَبِّهة والمُمَثِّلة، وهذا النوع قليلٌ في الناس، المُشَبِّهة والمُمَثِّلة الذين يقولون عن معاني الأسماء والصفات أنها مثلما عرفناه في المخلوقين، فيقول أحدهم: يده كيدي، وغضبه كغضبي، ورحمته كرحمتي، وعينه كعيني. فهؤلاء مُمَثِّلةٌ مُشَبِّهةٌ، وهذا لا شكَّ أنه كفرٌ؛ لأنه مُصادمٌ لقول الله : لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى:11].

- والمُؤوِّلة الذين يبحثون عن معانٍ، ويظنون أن هذه المعاني هي المُرادة، وهذه المعاني أحيانًا يكون لها وجهٌ في اللغة، لكن لا تنطبق على السياق.

أنواع التأويل

لهذا العلماء حين يتكلمون عن التأويل يقولون: إن التأويل نوعان:

- تأويلٌ تكون لصاحبه شُبهةٌ.

بمعنى: أن التَّأويل الذي جاء به له شبهةٌ في اللغة، وهذا التَّأويل هو الذي يرفع عنهم التَّكفير، الذي يرفع عن المُبتدعة أحيانًا التَّكفير هو التَّأويل الذي له نوعُ وجاهةٍ.

معنى "وجاهة": أنه ورد شيءٌ من ذلك في اللغة، لكن في سياق القرآن ليس المعنى الذي أرادوه، لكن لهم نوع شبهةٍ.

وذلك مثل: تأويل الخوارج، فإنهم لمَّا كفَّروا مُرتكبَ الكبيرة أو مُرتكب الذنب، فإن لهم شُبهةً في معنى قول الله : وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44]، فإنهم فهموا فهمًا غلطًا، لكن عندهم نوعٌ من الشُّبهة، حيث حملوا الكفر الأصغر على الكفر الأكبر، أو أطلقوا الآية وأدخلوا الأصغر مع الأكبر، فلهم نوعُ شبهةٍ رفع عنهم التَّكفير.

ولهذا فإن القول الراجح: أن الخوارج لا يكفرون، يعني: هم من شَرِّ أهل البدع، لكنهم لا يكفرون، والدليل على ذلك: أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين قاتلوهم ما كفَّروهم، ولا استعبدوهم، ولا اسْتَرَقُّوهم كما يفعلون مع الكافرين، ما جعلوهم أَرِقَّاء، ولا يقتلون أَسْرَاهم، ولا يُجْهِزُون على جريحهم، فهم لم يُعاملوهم معاملة الكفار، وهذا هو القول الراجح: أنهم لا يكفرون.

ما الذي رفع عنهم التَّكفير؟

رفعه نوع التَّأويل، لكن هذا التَّأويل الذي هو ضعيفٌ هل يرفع الذنب؟

لا يرفع الذنب؛ ولهذا سمَّاهم الرسول : كلاب أهل النار [9].

فهم مُؤاخذون على هذه الأفعال، وكل أهل البدع مُؤاخذون؛ لأنهم قَصَّروا في باب العلم، وهو موجودٌ، فبإمكانهم أن يرفعوا الجهالة عن أنفسهم، والصحابة موجودون، وهم لم يرفعوا بالصحابة رأسًا، ومذهب أهل السُّنة والجماعة موجودٌ، وهم لم يرفعوا بذلك رأسًا؛ ولهذا هم مُؤاخذون على قولهم، لكن ارتفع عنهم التَّكفير.

هؤلاء الذين عندهم نوعُ شبهةٍ في التأويل.

- أما الذين ليست عندهم شبهةٌ في التأويل إطلاقًا، وليس بين ما أوَّلوه وما ذكروه مناسبةٌ البتة، فهذا تحريفٌ واضحٌ وإلحادٌ وزندقةٌ.

مثل: فِعْل الباطنية؛ فإن الباطنية عندهم الصلاة كتم أسرار الأئمة -مثلًا- أو الصيام كتم أسرار الأئمة.

وهذا التأويل ليست فيه شبهةٌ أصلًا، فهو زندقةٌ وإلحادٌ، فهو ليس كتأويل الفرق البدعية، بل هذا تأويلُ زندقةٍ؛ لأنه ما توجد مناسبةٌ أبدًا أن يأمرك الله بالصلاة، ثم تقول: المراد كتم أسرار.

فهؤلاء الذين يجعلون للقرآن ظاهرًا وباطنًا، ويقولون: ظاهره خطابٌ للجمهور، أو نحو ذلك، وأما الحقيقة فله باطنٌ آخر.

ثم يُفسِّرونه بأمرٍ لا علاقة له بالنصِّ، فهؤلاء لا يُعْتَدُّ بتأويلهم، وهذا لا يرفع عنهم التَّكفير؛ لأنه تكذيبٌ لله ، وتغييرٌ للدين، وتحريفٌ للدين.

ثم نقل ابن قُدامة هنا نَصًّا عن الإمام أحمد يستدلُّ به على ما ذهب إليه، فقال:

شرح قوله: "نؤمن بها، ونُصدق بها، بلا كيفٍ، ولا معنًى"

قال:

وهذا الكلام من الإمام أحمد بن حنبل الذي ذكره حتى المُفوِّضة يحتجُّون به يقولون: انظر إلى الإمام أحمد يقول: "بلا كيف، ولا معنى"، وهم يغفلون عن كلام ابن حنبل الكثير جدًّا في إثبات معاني الأسماء والصفات، ويأخذون هذا اللفظ، وهو ليس له.

فقوله: "بلا كيف" صحيحٌ، "بلا كيف" لا تُدْرَك الكيفية، ولا يُخَاض فيها.

"ولا معنى" المراد: ولا المعنى الذي يصرف المُؤوِّلةُ النصَّ إليه، يعني: لا نأتي بمعنًى غير الظاهر.

انتبهوا لهذا، يعني: لا نأتي بمعنًى غير الظاهر.

أما أنك ما تفهم معنًى، فهذا لم يَقُلْهُ الإمام أحمد، وكلامه لا يدل عليه، وإنما المراد: أننا لا نأتي بمعنًى ونخترع معنًى -كما فعل المُؤوِّلة- غير المُتبادر من الظاهر.

أما المعنى المُتبادر من الظاهر فهو يؤمن به ويُصدِّقه، لا إشكال في ذلك.

شرح قوله: "بلا حَدٍّ، ولا غاية"

ثم قال: "بلا حَدٍّ، ولا غاية"، الغاية معروفةٌ، يعني: صفات الله ما تنتهي؛ لأن الله هو الأول، وهو الآخر، فكلامه لا ينتهي، وعلمه لا ينتهي، ليس له غايةٌ ينتهي عندها، فصفاته ليس لها غايةٌ تنتهي عندها.

أما كلمة "بلا حدٍّ" فهذا هو الذي أشكل على بعض الشَّارحين، فقال: هل يجوز أن نُطلق هذا اللفظ ونقول: بلا حَدٍّ، أو لا يجوز؟ وما معنى الحَدِّ أصلًا؟

لأنه قد وُجِدَ عند بعض السلف أنه قال: "نؤمن بِحَدٍّ"، نُقِلَ عن عبدالله بن المبارك [12] وغيره، فهل نُثْبِت الحَدَّ أم لا نُثْبِت الحَدَّ؟ مع أنه لم يَرِد نصٌّ في الحَدِّ.

فمَن أثبت الحَدَّ أراد أن ينفي ما ورد في أذهان بعض الحلولية والاتِّحادية الذين يظنون أن الله مُختلطٌ بالخلق.

معنى الحَدِّ: هو الفاصل، فالله مُنفصلٌ عن خلقه، أم أن خلقه داخلون فيه ، أم أنه مُختلِطٌ بخلقه؟

أما مُختلِطٌ بخلقه: فهذا المعنى باطلٌ بإجماع المسلمين؛ لأنه لا يمكن أن يكون مُختلِطًا مع الخلق، فإن الله أكبر من ذلك؛ ولأن الأمكنة فيها أمكنةٌ يَتَنَزَّه الله عنها، ما يمكن أن يكون فيها، مثل: الحمامات والقاذورات، ونحو ذلك، فحاشا لله أن يكون مُختلِطًا بالخلق، أو حالًّا في الخلق.

وهذا المذهب الخبيث كان عند الحُلُولية -أصحاب ابن عربي وغيره- الذين يقول أحدهم في شعره الخبيث: "وما الكلب والخنزير إلا إلهنا" [13]، يعني: عنده أن الله حالٌّ حتى في الكلب وفي الخنزير! فعندهم حالٌّ في كل شيءٍ! وهذا إلحادٌ.

فالذين قالوا: "نؤمن بِحَدٍّ" يريدون: لا، يعني: ليس مُختلِطًا بالخلق، فقالوا: "نؤمن بِحَدٍّ" يعني: أنه مُنفصلٌ عن خلقه، بائنٌ عن خلقه، مُسْتَوٍ على عرشه.

هؤلاء الذين قالوا بالحدِّ.

تحري الألفاظ الشرعية

والذين قالوا: لا ننفي الحدَّ، لكن لا نُطْلِقُه؛ لأن الألفاظ إذا جاء فيها اشتباهٌ، ولم تَرِد في الكتاب والسُّنة، فهذه لا تُثْبَت ولا تُنْفَى، وإنما يُسْتَفْسَر من قائلها: أنت ماذا تريد بهذا؟

ولهذا جاءت عباراتٌ تكلم عنها السلف فيما يتعلق بالجهة، أو الجسم، أو الحدِّ، أو التَّحيُّز، أو نحو ذلك من العبارات التي أطلقها بعض الناس على الله، وقد يريدون بها معنًى صحيحًا، وقد يريدون بها معنًى باطلًا.

وهذه الألفاظ التي لم تَرِد في النصوص، فأنت لا تنفيها عن الله ، لكن لا تُثْبِتها، لا تقل: إن الله ليس بجسمٍ. ولا تقل: إن الله ليس جسمًا. وإنما تقول: أنت ماذا تريد بالجسم؟

فقد يقول لك: أنا أريد بالجسم الذي يُنْظَر إليه.

فتقول: نحن نُثْبِت النَّظر إلى الله يوم القيامة كما نرى القمر ليلة البدر، فإن كنتَ تريد هذا المعنى فالمعنى صحيحٌ، لكن لا تُعبِّر عنه بهذه العبارة، عَبِّرْ عنه بالمعنى الشرعي.

وهذا -موضوع المصطلحات- موضوعٌ مهمٌّ جدًّا، وأكثر ما يَفْتِن أهلَ الكلام وغير أهل الكلام هي المصطلحات المُجْمَلة المُشتملة على حقٍّ وباطلٍ؛ ولهذا فإن تحرير المصطلحات أمرٌ في غاية الأهمية.

فَقُلْ: إن أردتَ هذا المعنى، أو قال: أنا أريد بالجسم ما يُشار إليه.

فتقول: هذا المعنى صحيحٌ، فإن الله يُشار إليه، كما سأل الرسول الجارية: أين الله؟ فأشارتْ إلى السماء [14]، يعني: الله في العلو، لكن لا تُعبِّر عنه بهذه العبارة التي لم تَرِد في الكتاب، ولا في السنة، وإنما عليك أن تتكلم بالعبارات الواردة في الشرع، ولا يَجُرُّونك إلى مُصطلحاتهم.

ولهذا تجد بعض الناس يقول عن الله أنه مُهندس الكون!

يا أخي، العبارة الشرعية التي وردتْ هي: خالق الكون، مُدَبِّر الكون، مُصَرِّف الكون.

فيقول لك: هل تُنْكِر أنه مُهندس الكون؟

قل: أنت ماذا تريد بمُهندس الكون؟

العبارة لم تَرِد، لكن المعنى الصحيح منها مقبولٌ، والمعنى الباطل والألفاظ التي فيها شُبهةٌ فهي مردودةٌ.

فكل مُصطلحٍ لم يَرِد في الكتاب، ولا في السُّنة؛ فلا تُطْلِقه، ولا تَنْفِيه حتى تعرف حقيقته.

فهذا ما يتعلق بالحَدِّ، فهنا لا يُنْكَر على مَن أطلقه من السلف؛ إذ يريد به معنًى صحيحًا، وهو الردُّ على أهل الإلحاد، وعلى أهل الحُلُول، فَأَطْلَقَه من زيادة البيان.

ولهذا لما جاءتْ فتنة خلق القرآن كان بعض العلماء يقول: "القرآن كلام الله" ويسكت، ويُقال له: أمخلوقٌ أم غير مخلوقٍ؟ فيسكت، ويقول: كلام الله ويكفي.

لكن لما انتشرت البدعةُ صاروا يقولون: كلام الله غير مخلوقٍ؛ لأن كلام الله صفةٌ من صفاته ؛ ولأنه لو كان مخلوقًا لكانت هناك استعاذةٌ بالمخلوق: أعوذ بكلمات الله، أنت تستعيذ بكلمات الله، فهي صفةٌ من صفات الله ، فقالوا: مُنَزَّلٌ غير مخلوقٍ.

فإذا قال أحدٌ: إنه بِحَدٍّ أو بغير حَدٍّ، فالأمر إن شاء الله يسيرٌ.

لكن القول الراجح: أنك لا تُطْلِق وتطلب تفسير المعنى، وأما إذا وجدتَه في بعض كلام العلماء من السابقين الراسخين في العلم من السلف، فاعرف ماذا يقصدون، يعني: لا تحمله على معنًى باطلٍ.

ثم قال:

والمُحْكَم: هو الواضح البَيِّن الذي يكون المعنى فيه ظاهرًا.

والمُتَشَابه: هو الذي لا يتَّضح معناه إلا بِرَدِّه إلى غيره.

فنحن نُؤمن بالمُحْكَم والمُتَشَابه.

يعني: لا نُزيل عن الله صفةً من صفاته.

يعني: أهل الباطل يستخدمون عباراتٍ تنفيريةً، يقولون عن أهل السُّنة والجماعة إذا أثبتوا الأسماء والصفات: هؤلاء مُجَسِّمَةٌ، هؤلاء مُشَبِّهَةٌ، هؤلاء نابتةٌ، ونحو ذلك.

ولذلك ما تجدهم يَنْسِبون هذه المذاهب للصحابة، وهذا من شيطنتهم، يقولون: هذا مذهب الحنابلة!

مذهب الحنابلة وحدهم! وبقية العلماء!

أين هنا النَّقل عن الشافعي وغيره من الأئمة الأربعة؟!

الأئمة الأربعة كلهم على مذهب أهل السُّنة والجماعة.

ولهذا فإن المُقلِّدة الذين يُقلِّدونهم في الفقه لا يُقلِّدونهم في العقيدة، وإنما يُقلِّدونهم في الفقه، ولا يُقلِّدونهم في العقيدة؛ لأنهم يرونهم على المذهب الذي يرون أنه ليس هو مذهب العلم والتَّحقيق؛ لأنهم يرون مذهب الخلف أعلم وأحكم، وإلا فإن الأئمة المشهود لهم بالإمامة في الدين -وهم الأئمة الأربعة- هم على مذهب أهل السنة والجماعة، باستثناء أشياء ذُكرتْ عن أبي حنيفة، ولعله رجع عنها.

قال: "فلا نُزيل عنه صفةً من صفاته لشناعةٍ شُنِّعَتْ" وهذه طريقةٌ منهجيةٌ، يعني: إذا شنَّع عليك أعداء الإسلام فلا تترك الحقَّ لأجل الشَّناعة، لا تترك الحقَّ لأجل ما شَنَّعوا عليك.

لما يقولون عن المسلمين: إنهم مُتطرفون. فلا تتنازل عن دينك لشناعةٍ شنَّعوا بها.

لما يقولون: المسلمون يَهْضِمُون حقَّ المرأة. فلا تتنازل عن دينك لأجل شناعتهم، فإن أهل الباطل دائمًا يُشَنِّعون.

فالمنهج الصحيح أنك لا تتنازل لأجل شناعة المُشَنِّعين، ومتى يرضى عنك أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الزندقة؟! لا يرضون عنك، لا بد أن يُشَنِّعوا، وهذا شيءٌ طبيعيٌّ: أن يُشَنِّعوا عنك، فأنت عليك أن تلتزم بما جاء في الكتاب والسنة؛ ولهذا قال:

يعني: لا نتجاوز ما جاء في القرآن والحديث؛ لأجل شناعة المُشَنِّعين، فإن بعضًا من الناس الآن عندهم انهزاميةٌ، يحاول لَيَّ أعناق النصوص؛ لِيُرْضِي الكافرين حتى لا يُشَنِّعوا عليه.

يا أخي، وإذا شَنَّعوا ما قيمة شناعتهم؟

نكتفي بما سمعتم.

وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

| ^1 | رواه مسلم: 2246. |

|---|---|

| ^2 | رواه البخاري: 4826. |

| ^3 | رواه أحمد: 4318، وابن حبان في "صحيحه": 1757، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة": 199. |

| ^4 | رواه البخاري: 2736، ومسلم: 2677. |

| ^5 | "تعليق مُختصر على لُمْعَة الاعتقاد" لابن عثيمين: ص20- 27. |

| ^6 | "مجموع الفتاوى" لابن تيمية: 17/ 402. |

| ^7 | "درء تعارض العقل والنقل" لابن تيمية: 1/ 205. |

| ^8 | "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم": 1/ 203. |

| ^9 | روى ابن ماجه: 173، وأحمد: 19130 عن ابن أبي أوفى أنه قال: قال رسول الله : الخوارج كلاب النار، وصححه الألباني في "صحيح الجامع": 3347. |

| ^10 | رواه النسائي في "السنن الكبرى": 10245. |

| ^11 | روى البخاري: 7436، ومسلم: 633 من حديث جريرٍ قال -واللفظ للبخاري-: خرج علينا رسول الله ليلة البدر فقال: إنَّكم سَتَرَون ربَّكم يوم القيامة كما تَرَون هذا، لا تُضَامُّون في رؤيته. |

| ^12 | ينظر: "السنة" لعبدالله ابن الإمام أحمد: 216. |

| ^13 | هذا شطرٌ من بيتٍ لابن عربي، والشطر الثاني: وما الله إلا راهبٌ في كنيسةٍ، ينظر: "تفسير المنار" لمحمد رشيد رضا: 10/ 330. |

| ^14 | رواه مسلم: 537. |